El Método de Inferencia de la Rentabilidad Ajena (M.I.R.A.) Primera parte.

Por Héctor A. Faga (1)

Es posible realizar algunas nuevas adaptaciones prácticas de la teoría de los costos, que nos permitan no sólo analizar la rentabilidad de nuestros negocios y productos sino también estimar la correspondiente a los de nuestros competidores, para tomar decisiones en consecuencia.

Surge así como uno de esos desarrollos el método que hemos llamado Método de Inferencia de la Rentabilidad Ajena (M.I.R.A.).

¿En qué consiste el M.I.R.A.?

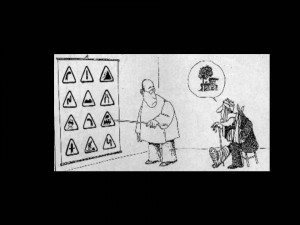

Se trata de un método que intenta estimar la posible rentabilidad de los competidores, mediante el artilugio de asignar a su probable estructura de costos nuestros propios costos, para de este modo determinar el punto de corte que defina hasta cuando nos conviene competir en precios contra ellos en un negocio determinado, o dejar que sean ellos quienes ganen «la pulseada» cuando esa rentabilidad no revista interés para nosotros.

Este análisis, para ser eficaz, requiere de un apropiado conocimiento – o una razonable estimación – de la estructura de negocios de aquellos con los cuales competimos, a efectos de que el cálculo matemático que realicemos en la estimación, nos dé indicios relativamente seguros de los pasos a seguir en las decisiones.

Por ello recomendamos la reiteración del uso del procedimiento en el tiempo y su consecuente registro estadístico y análisis continuo dado que son las claves que permiten la aplicación exitosa del método.

Como verá, no se trata de un procedimiento sofisticado de aplicación de la contabilidad de costos, sino más bien de un uso inteligente de la información y de una actitud personal decidida a utilizar los conocimientos de costos en provecho propio.

Vamos a darle un ejemplo para que comprenda mejor nuestra propuesta.

Suponga por un momento que Ud. está compitiendo para ganar un negocio para la provisión de un determinado producto a una empresa con la cual tiene una relación tal que le permite las «segundas vueltas» a la hora de cotizar.

Los datos básicos de este producto en su empresa son los siguientes:

Cantidades solicitadas: 1.000 unidades

Precio de venta habitual: $ 100

Costo directo: $ 60

Contribución marginal: $ 40

Contribución marginal porcentual: 40%

Costo fijo asignable a este negocio: $ 30.000 (lo definimos de esta manera para el ejemplo, a fin de no entrar en consideraciones acerca de si es un producto único o no, y si debe ser él quien absorba todo el costo fijo de la organización)

Usted desconoce los costos directos de su competidor, pero estima que la estructura de costos fijos de ambas empresas – la de usted y la de él – son similares, con lo que puede suponer que el margen de contribución dirigido a absorber costos fijos y generar utilidades tendrá similar atractivo para ambos.

También tiene en claro, por otra parte, que el margen de contribución mínimo que requiere para la empresa de usted es de un 30% sobre esas ventas, lo que constituye su punto de equilibrio.

Efectivamente:

PE =$ 30.000 / 30%

PE = $ 100.000, o sea $ 100 x 1.000 unidades

Sin embargo, usted está dispuesto a aceptar una rebaja en los precios, siempre que el margen resultante no esté por debajo de un 15% como mínimo absoluto, ya que menos de ese porcentaje determina que usted pierda interés en el negocio.

Pero también sabe que su margen actual es de 40%, o sea de $ 40.000 para esa estructura de precio/volumen planteada en este ejercicio, o de $ 15.000 como mínimo absoluto.

Claro, así planteado podemos tener algunos problemas derivados de la confusión entre márgenes porcentuales o relativos y márgenes absolutos.

¿Qué es lo realmente nos interesa: 30% sobre ventas, $30.000, no menos de 15% sobre ventas o no menos de $ 15.000?

Dilucidar esta cuestión es el primer paso para el ejercicio posterior.

Si el costo fijo asignado a este negocio es, como habíamos establecido, de $ 30.000, absorber esta cifra absoluta debiera ser nuestro objetivo de mínima, puesto que si nos manejamos sólo con porcentajes, al disminuir precios para competir podemos caer en errores de apreciación y notar, tarde ya, que «el negocio no cierra», porque los valores absolutos derivados de un precio de venta menor necesariamente serán menores, aunque los porcentajes se mantengan.

Desde esta perspectiva, entonces, nosotros queremos tener un margen de contribución de $ 30.000 en este negocio, estando dispuestos a resignar margen hasta $ 15.000 adicionales – es decir, perder de absorber $ 15.000 de nuestros costos fijos -, cifra límite que determina nuestro abandono de la puja.

Tampoco queremos, obviamente, «rifar» utilidades ofreciendo «de entrada» precios que nos den la pérdida de $ 15.000 cuando, tal vez, podamos ganar más que eso, si es nuestro competidor quien desiste del negocio cuando nuestra cotización está en un nivel de precios más atractivo que el que determina el mínimo absoluto.

Pero, por otra parte, también nos resistimos a perder un negocio a manos de nuestra competencia por solicitar precios que ellos puedan mejorar obteniendo aún un margen atractivo.

Con todas estas restricciones a la vista debemos tomar una decisión.

Y es entonces cuando el M.I.R.A. puede venir en nuestro auxilio.

Para ello armamos la tabla siguiente:

| Nuestra empresa | La competencia | |

| Estructura inicial | Venta $ 100.000

Costo directo $ 60.000 Contribución $ 40.000 Costo fijo $ 30.000 Resultado $ 10.000 |

|

| Primera vuelta: la competencia ofrece un precio de venta de $ 90. Estimamos su cuadro de ingresos | Venta $ 90.000

Costo directo $ 60.000 Contribución $ 30.000 Costo fijo $ 30.000 Resultado $ ——– |

|

| Segunda vuelta: ofrecemos un precio de $80 | Venta $ 80.000

Costo directo $ 60.000 Contribución $ 20.000 Costo fijo $ 30.000 Resultado $ (10.000) |

|

| Tercera vuelta: la competencia ofrece un descuento adicional que lleva el precio a $70 | Venta $ 70.000

Costo directo $ 60.000 Contribución $ 10.000 Costo fijo $ 30.000 Resultado $ (20.000) |

Dado que ese valor ofrecido por el competidor lleva el precio por debajo del mínimo absoluto que estamos dispuestos a soportar (una pérdida de $ 15.000), ha llegado el momento de desistir del negocio y dejarlo en manos de nuestro competidor.

Sin embargo, podemos comenzar a ensayar algunas interpretaciones a lo sucedido.

Pero eso lo haremos en un próximo post.

Continuará…

Costos, Creatividad, Estrategia, General, Orientación, Rentabilidad